JATIMTIMES - Sejarah kekuasaan Jawa pada abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18 adalah sejarah luka yang diwariskan lintas generasi. Dinasti Mataram yang dibangun dengan darah, intrik, dan kompromi politik tidak pernah benar-benar mencapai stabilitas.

Di balik gemerlap istana Kartasura, terdapat lapisan ingatan traumatik: pengkhianatan antarsaudara, pengasingan paksa, dan penghilangan legitimasi dengan restu kolonial.

Baca Juga : 3 Doa Mustajab yang Dianjurkan Diamalkan di Bulan Rabiul Akhir

Dari pusaran konflik inilah muncul kembali satu garis darah yang semula hendak dihapus: keturunan Amangkurat III.

Sosok-sosok seperti Retna Dumilah dan Raden Mas Garendi, yang kelak dikenal sebagai Sunan Kuning, menjadi penanda bahwa luka sejarah tidak bisa dipadamkan dengan pengasingan semata. Mereka adalah simbol perlawanan diam-diam yang pada akhirnya meletus menjadi revolusi terbuka di jantung Kartasura.

Amangkurat III dan Lahirnya Sunan Pakubuwana I: Luka Dinasti dan Awal Intervensi Kolonial

Amangkurat III lahir dengan nama Raden Mas Sutikna, putra sulung Sunan Amangkurat II. Pada tahun 1703, ia naik takhta menggantikan ayahnya. Namun, kekuasaannya sejak awal tidak pernah kokoh. Persaingan internal keluarga, intrik rumah tangga, dan dendam lama antarcabang dinasti Mataram menjadikan tahtanya rapuh. Ditambah lagi, campur tangan Kompeni Belanda (VOC) segera memperkeruh keadaan dan pada akhirnya menjatuhkannya.

Pamannya, Pangeran Puger, putra Sunan Amangkurat I dari Ratu Wetan, memanfaatkan keretakan itu. Dengan dukungan politik dan militer VOC, ia melakukan kudeta dan pada tahun 1705 naik takhta dengan gelar Sunan Pakubuwana I. Peristiwa ini menjadi penanda pecahnya Perang Suksesi Jawa I yang berlangsung antara tahun 1704 hingga 1708, perang saudara pertama di Jawa abad ke-18 yang sepenuhnya melibatkan VOC sebagai penentu.

Raden Mas Sutikna sejak kecil dipandang penuh cela oleh sebagian bangsawan. Untuk memperkuat hubungan dengan keluarga Puger, ia dinikahkan dengan Raden Ayu Lembah, putri Pangeran Puger. Namun perkawinan ini justru membuka jalan bagi tragedi.

Raden Ayu Lembah jatuh cinta kepada Raden Sukra, putra Adipati Sindureja. Perselingkuhan itu terbongkar, dan Sutikna menghukum Sukra dengan kejam: matanya dijejali semut hingga berdarah sebagaimana dicatat dalam Babad Tanah Jawa. Lembah sendiri akhirnya dihukum mati oleh ayahnya, Pangeran Puger, demi menjaga kehormatan keluarga. Namun, peristiwa itu menyisakan dendam yang tak kunjung padam, terutama dari keluarga Sindureja.

Untuk menutup luka, Puger kembali menikahkan putrinya yang lain, Raden Ayu Impun, dengan Sutikna. Tetapi hubungan ini pun berakhir pahit. Sutikna mengangkat seorang selir dari Desa Onje sebagai permaisuri dan menceraikan Impun. Tindakan ini kembali melukai kehormatan keluarga Puger dan memicu pemberontakan kerabatnya, Raden Surya Kusuma, yang bahkan menobatkan diri sebagai Susuhunan Waliullah Panatagama, seorang raja tandingan yang menantang otoritas Kartasura.

Dari intrik rumah tangga inilah bara politik dinasti membesar. Ia bukan sekadar konflik pribadi, tetapi juga kelanjutan dari permusuhan lama antara trah Ratu Wetan dan Ratu Kulon, dua garis keturunan utama Amangkurat I yang sejak awal tidak pernah akur.

Puncak ambisi Raden Mas Sutikna tampak ketika ia diduga mempercepat kematian ayahnya sendiri, Amangkurat II. Menurut Babad Tanah Jawa, dalam keadaan sakit parah sang ayah ditikam dengan keris Kyai Balabar, pusaka agung Mataram. Amangkurat II sebelum wafat sempat menjatuhkan kutukan: “Tidak akan selamat anak cucumu kelak.”

Penobatan Sutikna sebagai Sunan Amangkurat III pun berlangsung janggal. Busana sakral keraton, baju gondhil, enggan melekat pada tubuhnya, sebuah simbol bahwa wahyu raja tidak sepenuhnya turun kepadanya. Sejak awal, pemerintahannya tidak berlandaskan wibawa, melainkan rasa takut. Bangsawan keraton terbelah, sebagian besar diam-diam lebih memilih Pangeran Puger.

Ketika Surya Kusuma memberontak, Amangkurat III menanggapinya dengan menyekap Pangeran Puger beserta keluarga di keraton, bahkan berniat membunuh mereka. Rencana itu digagalkan oleh Patih Sumabrata, tetapi justru memperlebar jurang permusuhan. Surya Kusuma akhirnya ditangkap dan dihukum mati, namun peristiwa ini meneguhkan pandangan bahwa darah dinasti Mataram memang terus dipenuhi dendam.

Pangeran Puger berhasil melarikan diri ke Semarang pada 1704 dengan dukungan adipati pesisiran dan VOC. Di kota pelabuhan itu, ia ditabalkan sebagai raja tandingan dengan gelar lengkap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Ratu Prabhu Pakubuwana Senapati ing Alaga Abdurrahman Sayidin Panatagama. Penobatan ini dihadiri pejabat-pejabat VOC, adipati pesisiran, serta ulama terkemuka.

VOC mendukung Puger bukan semata karena hubungan keluarga, melainkan demi menancapkan kontrol atas jantung Jawa. Dengan menempatkan raja yang bergantung pada dukungan mereka, VOC memperoleh pijakan politik dan ekonomi yang kokoh.

Sejak itu, Kartasura menjadi arena perang terbuka. Pasukan Semarang, VOC, serta adipati pesisiran, dengan dukungan Cakraningrat dari Madura, menggempur loyalis Amangkurat III. Pertempuran terjadi di Ungaran, Salatiga, hingga Asem. Pada 1705, Kartasura berhasil direbut. Amangkurat III melarikan diri ke timur sambil membawa pusaka-pusaka agung Mataram.

Dalam pelariannya, Amangkurat III mencari perlindungan pada Adipati Wiranagara alias Untung Surapati di Pasuruan. Aliansi ini mempertemukan dua kekuatan anti-VOC: sisa dinasti Mataram dan perlawanan lokal Jawa Timur. Namun kekuatan mereka tidak sebanding dengan gabungan VOC, Surabaya, dan Madura.

Pertempuran besar di Bangil dan Malang menghancurkan perlawanan. Pada 1706, Amangkurat III menyerah di Dungul. Ia ditawan ke Batavia, lalu diasingkan ke Ceylon (Sri Lanka). Di tanah asing itu ia wafat pada 1734, meninggalkan jejak sebagai raja yang naik takhta dengan darah, namun jatuh dengan kehinaan.

Pengasingan ke Sri Lanka tidak sekadar pembuangan fisik. Dalam pandangan Jawa, itu adalah pemutusan hubungan kosmis dengan tanah leluhur. Raja dalam kosmologi kejawen adalah penghubung antara jagad alit (mikrokosmos) dan jagad gede (makrokosmos). Dengan diasingkannya Amangkurat III dan seluruh keturunannya, seolah wahyu keraton diputus agar tak pernah kembali.

VOC dalam laporan resminya menyebut langkah itu diambil demi “stabilitas di Jawa.” Namun dengan kacamata historiografi kritis, alasan itu jelas merupakan strategi kolonial: menyingkirkan seluruh potensi oposisi dinasti sekaligus memastikan tahta Mataram hanya bisa bertahan melalui kompromi dengan kekuatan asing.

Kartasura di Bawah Bayang VOC

Naiknya Pakubuwana II ke takhta pada tahun 1726 membuka babak baru. Namun raja muda ini segera dikepung oleh konservatisme istana dan tekanan VOC. Kekuasaan sehari-hari banyak dikendalikan oleh Patih Danureja, seorang birokrat senior yang keras menjaga tatanan politik pasca-kudeta.

Di bawah rezim Danureja, gagasan rekonsiliasi dengan trah Amangkurat III nyaris mustahil. Istana Kartasura lebih sibuk menjaga hubungan dengan Batavia daripada memulihkan luka dinasti. VOC sendiri berkepentingan mempertahankan fragmentasi kekuasaan Jawa, agar kerajaan tetap tergantung pada dukungan kolonial.

Namun, roda sejarah berputar. Pada 1737, Danureja dicopot dari jabatannya dalam upacara resmi di Semarang. Kerisnya dicabut secara simbolik oleh Idelir Konyit, tanda bahwa wahyu kekuasaan telah berpindah. Danureja diasingkan ke Batavia, lalu dipindahkan ke Sri Lanka, ironisnya mengalami nasib yang sama dengan keluarga yang dulu ia musuhi.

Natakusuma dan Jalan Pulang

Sebagai pengganti Danureja, Pakubuwana II mengangkat Tumenggung Natawijaya dengan gelar Natakusuma. Berbeda dengan pendahulunya, ia lebih terbuka pada gagasan rekonsiliasi. Bersama Tumenggung Tirtawiguna, Raden Suralaya, dan Ki Arya Kudus, Natakusuma mengajukan diplomasi ke Batavia: memohon agar keturunan Amangkurat III dipulangkan.

Surat resmi dari Kartasura menyebut bukan hanya permohonan pemulangan keluarga, tetapi juga pengembalian pusaka kerajaan berupa keris, tombak, bende, dan pakaian sakral. Pusaka dalam pandangan Jawa adalah simbol wahyu keprabon; tanpa pusaka, takhta raja kehilangan daya legitimasi.

Setelah perundingan panjang, Gubernur Jenderal di Batavia menyetujui. Sebanyak dua ratus anggota keluarga besar Amangkurat III dikirim kembali. Di antara nama-nama penting itu terdapat Pangeran Teposono, Pangeran Mangkunagara, Pangeran Pakuningrat, Raden Jayakusuma, dan Pangeran Emas.

Prosesi penyambutan di Semarang berlangsung agung. Mereka dijemput Tumenggung Mangkunagara dan Tumenggung Mangkubuda, lalu diarak menuju Kartasura. Di keraton, surat VOC dibacakan dalam pisowanan agung, disusul penyerahan pusaka setelah tiga hari.

Peristiwa ini dikenang melalui sengkalan “Janma Kawayang Karengeng Bumi”, bermakna: “manusia telah kembali ke tanah leluhurnya.” Sebagai penghormatan, Pakubuwana II memberi gelar dan tanah lungguh. Pangeran Mangkunagara menjadi Pangeran Wiramanggala dengan wilayah Dongkol; Tepasana menerima 1.000 lungguh; Jayakusuma mendapat 300; dan anggota termuda keluarga diangkat sebagai menteri muda.

Restorasi atau Strategi Kolonial?

Di satu sisi, pemulangan ini memperkuat posisi Pakubuwana II yang tengah didera krisis internal. Ia bisa mengklaim sebagai pemersatu darah Mataram, memperbaiki legitimasi yang retak. Secara spiritual, kembalinya pusaka berarti pemulihan harmoni kosmos.

Namun, dari perspektif kritis, langkah VOC lebih strategis: mereka memulangkan keluarga yang sudah kehilangan basis sosial dan politik. Tanpa pasukan, tanpa tanah, yang tersisa hanyalah nama. VOC berhasil menetralkan potensi ancaman dengan cara mengubah simbol menjadi sekadar ornamen.

Retna Dumilah: Politik Perempuan di Kartasura

Baca Juga : Susunan Pemain Persita vs Semen Padang Jelang Duel Panas Malam Ini

Dari keluarga yang pulang itu, muncul nama Retna Dumilah, putri Pangeran Tepasana. Kecantikannya disebut memesona, karismanya membuatnya diterima di lingkar dalam istana. Ia akhirnya diperistri oleh Pakubuwana II.

Pernikahan ini mengandung makna politik besar: garis darah Amangkurat III kembali bersatu dengan dinasti penguasa. Melalui Retna Dumilah, stigma pengkhianat yang melekat pada keluarganya perlahan surut. Ia menempati ruang privat istana, tetapi pengaruhnya simbolis: menghadirkan kembali legitimasi trah yang sempat dihapus.

Bagi Retna Dumilah, pernikahan bukan sekadar ikatan pribadi, melainkan instrumen rekonsiliasi dinasti. Ia menjadi jembatan sejarah yang memungkinkan darah Amangkurat III mengalir lagi dalam tubuh kerajaan Kartasura.

Raden Mas Garendi: Dari Darah Buangan ke Amangkurat V

Raden Mas Garendi bukan sekadar figur muda yang muncul dalam pusaran krisis Kartasura antara tahun 1741 hingga 1743. Ia adalah cucu langsung Sunan Amangkurat III, raja Mataram yang dikudeta oleh pamannya sendiri, Pangeran Puger atau Pakubuwono I, dengan restu VOC. Lahir sebagai anak bungsu Pangeran Teposono, Garendi tumbuh bukan di istana, melainkan di tengah diaspora politik yang menyingkirkannya dari lingkar kekuasaan.

Ayahnya, Pangeran Teposono, awalnya disiapkan sebagai pewaris Amangkurat III. Namun setelah Amangkurat III kalah dan dibuang ke Ceylon, Teposono ikut terseret ke pinggiran politik. Ia bahkan akhirnya dieksekusi atas tuduhan berkonspirasi melawan Pakubuwono II. Peristiwa ini menjadi titik balik: keluarga besar keturunan Amangkurat III tidak hanya tersingkir, tetapi juga dijadikan sasaran pembersihan politik.

Garendi kecil selamat dari eksekusi. Ia dibawa lari pamannya, Wiramenggala, ke hutan-hutan di sekitar Gunung Kemukus, lalu menyingkir ke Grobogan. Di sinilah nasib uniknya bermula: ia diasuh oleh seorang tokoh Tionghoa bernama He Tik. Didikan lintas budaya itu membuatnya tumbuh berbeda dari kebanyakan bangsawan Mataram. Wajah rupawan, kecerdasan, dan akhlak baiknya tercatat dalam Babad Kartasura, tetapi yang lebih penting, ia berakar pada rakyat dan komunitas Tionghoa yang tertindas—bukan pada elit keraton yang sudah berkompromi dengan VOC.

Situasi awal 1740-an memberi ruang bagi kemunculan Garendi. Ketika pecah Geger Pecinan pasca pembantaian orang Tionghoa di Batavia (1740), Jawa ikut terseret dalam pergolakan. Pakubuwana II mula-mula mendukung laskar Tionghoa, tetapi pada awal 1742 ia berbalik arah dan justru memerintahkan penumpasan terhadap sekutunya sendiri. Tindakan ini memicu krisis kepercayaan: banyak bupati kecewa, sebagian berpaling.

Dalam situasi itulah nama Garendi mencuat ke panggung politik Jawa. Bupati Grobogan, Martapuro, bersama Bupati Pati, Mangunoneng, serta para pemimpin laskar Tionghoa seperti Singseh dan Sepanjang, bersepakat mencari pengganti raja. Martapuro menolak tawaran untuk dinobatkan karena merasa dirinya tidak berdarah bangsawan. Maka pilihan pun dijatuhkan kepada Garendi, seorang remaja berusia enam belas tahun, keturunan langsung Amangkurat III, pewaris sah takhta yang selama ini disingkirkan dari gelanggang kekuasaan.

Pada 6 April 1742, di sebuah desa di Pati, ia dinobatkan dengan gelar panjang: Susuhunan Amangkurat V Senopati Ing Ngalaga Abdulrahman Sayidin Panatagama.

Penobatan ini merupakan bentuk koreksi sejarah, sebuah legitimasi tandingan atas takhta yang dahulu direbut VOC melalui kudeta terhadap kakeknya. Dalam tradisi lisan, ia kemudian dijuluki Sunan Kuning, sebuah gelar yang maknanya masih diperdebatkan, apakah berasal dari kata Tionghoa Cuning yang berarti bangsawan tertinggi atau dari asosiasi warna kuning pada pasukan Tionghoa yang mendukungnya.

Begitu diangkat sebagai raja, Amangkurat V segera memimpin perlawanan. Pasukan gabungan Jawa–Tionghoa merebut Kudus, Pati, dan Demak. Bupati pro-VOC melarikan diri, pasukan kerajaan gagal bertahan. Bahkan bantuan Madura dihancurkan oleh laskar Dipasena.

Komisaris VOC di Semarang, Hugo Verijsel, menulis dengan nada heran: bagaimana mungkin “sekelompok kecil Tionghoa” bisa menguasai wilayah luas sementara ribuan prajurit kerajaan tak berdaya? Ia gagal membaca bahwa peristiwa itu bukan sekadar pemberontakan etnis, melainkan revolusi sosial, sebuah perlawanan rakyat Jawa dan komunitas Tionghoa terhadap pengkhianatan Pakubuwono II.

Namun kejayaan Amangkurat V hanya berlangsung sesaat. Pada pertengahan tahun 1743, VOC dan pasukan kerajaan melancarkan serangan balik. Kartasura berhasil direbut kembali. Amangkurat V lenyap dari panggung resmi, disingkirkan dari silsilah raja-raja Mataram dan dikubur dalam sejarah sebagai pemberontak.

Meski kalah, perjuangan Garendi tidak berakhir sia-sia. Salah satu panglima mudanya, Raden Mas Said, melanjutkan perlawanan dengan perang gerilya. Dalam tempo satu setengah dekade, ia memaksa pusat kekuasaan berkompromi. Hasilnya adalah Perjanjian Giyanti (1755) dan kemudian Perjanjian Salatiga (1757) yang melahirkan Kadipaten Mangkunegaran.

Dengan demikian, perjuangan Amangkurat V adalah mata rantai penting dalam lahirnya kekuasaan baru di Jawa. Tanpa “revolusi Garendi,” sulit membayangkan munculnya Sambernyawa sebagai kekuatan alternatif yang diakui secara sah.

Mengapa nama Amangkurat V jarang disebut? Jawabannya sederhana, karena ia kalah. Sejarah resmi ditulis oleh para pemenang, yakni Pakubuwana II dan VOC. Dalam babad keraton, Garendi hanya disebut sekilas bahkan dilecehkan sebagai pemberontak. Namun tradisi lisan, arsip kolonial, dan penelitian modern justru menunjukkan sebaliknya, bahwa ia adalah raja alternatif yang berakar pada legitimasi darah dan dukungan rakyat.

Kisahnya memperlihatkan betapa rapuhnya tatanan kolonial di Jawa abad ke-18. VOC bisa mengasingkan raja, mengatur silsilah, bahkan menulis ulang babad. Namun mereka tidak mampu memadamkan ingatan. Ingatan itu hidup dalam pusaka, dalam keturunan, dan dalam dendam sosial rakyat.

Garis Darah yang Tak Pernah Padam: Dari Raja Alternatif ke Pahlawan PETA

Raden Mas Garendi, atau Amangkurat V, adalah simbol tentang bagaimana sejarah bisa dimanipulasi tetapi tidak bisa sepenuhnya dihapus. Ia cucu Amangkurat III, anak buangan yang tumbuh dalam didikan komunitas Tionghoa, ipar Pakubuwono II, sekaligus raja tandingan yang melawan feodalisme dan kolonialisme.

Retna Dumilah melanjutkan trah melalui perkawinan politik, sementara Garendi mewujudkan dendam sejarah lewat revolusi rakyat. Bersama, mereka menunjukkan bahwa darah dinasti yang pernah dibuang tetap bisa kembali, entah lewat ranjang atau lewat perang.

Dalam memori sejarah Jawa, Amangkurat V adalah raja yang kalah di medan perang, tetapi menang dalam ingatan. Ia adalah raja lain dari Mataram, namanya dihapus dari daftar resmi, namun tetap hidup sebagai lambang perlawanan.

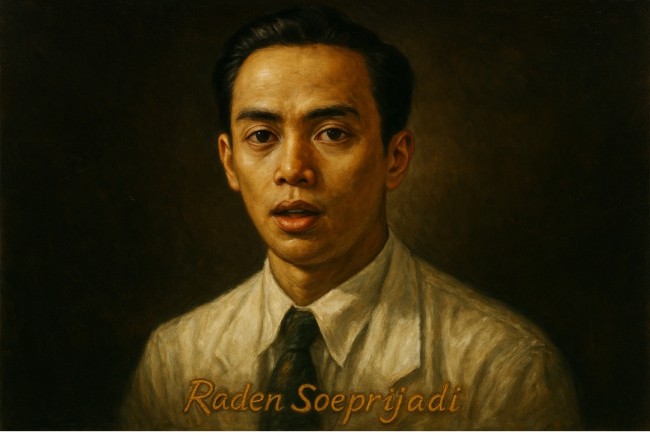

Akan tetapi, kisahnya tidak berhenti di Kartasura. Garendi menurunkan garis keturunan yang kelak bermuara pada seorang pemuda dari Blitar, Shodanco Supriyadi. Jalur nasabnya dapat ditelusuri dengan jelas. Raden Mas Garendi (Amangkurat V) adalah putra Pangeran Teposono, cucu Amangkurat III, cicit Amangkurat II, buyut Amangkurat I, dan turun dari Sultan Agung serta Panembahan Senapati. Dari Garendi lahir Kanjeng Pangeran Kuning, diteruskan oleh Kanjeng Pangeran Shipan, lalu Kanjeng Pangeran Tohpati, kemudian Raden Hadikusumo. Dari garis itu lahir Raden Wirjodikromo, seorang patih di Wirosari, Grobogan. Generasi berikutnya adalah Raden Soetowidjojo, seorang jaksa di Wirosari, yang menurunkan Raden Soetodirdjo. Dari Soetodirdjo lahirlah Raden Sumodihardjo, yang kemudian memiliki putri bernama Roro Rahayu. Roro Rahayu menikah dengan Raden Darmadi, seorang Wedana Gorang Gareng yang kemudian menjadi Bupati Blitar. Dari pasangan inilah lahir Shodanco Raden Supriyadi, pemimpin pemberontakan PETA tahun 1945.

Dengan demikian, garis darah Supriyadi menyambung lurus kepada para raja besar Mataram Islam. Ia bukan sekadar pemuda revolusioner yang ditempa pendidikan modern, melainkan pewaris panjang narasi perlawanan. Luka pengasingan Amangkurat III, pemberontakan Garendi dalam Geger Pecinan, dan kebangkitan simbolik keluarga Tepasana, semuanya berpadu dalam tubuhnya.

Supriyadi memang tidak pernah mengklaim dirinya keturunan Mataram, tetapi darah yang diwarisinya sudah lebih dari cukup untuk menjelaskan keberaniannya melawan penindasan. Seperti Garendi, ia memimpin pemberontakan bersenjata, menghilang tanpa jejak, dan dikenang bukan karena kekuasaan yang dimiliki, melainkan karena keberaniannya menolak tunduk.

Dari Kartasura hingga Blitar, sejarah menunjukkan bahwa darah yang pernah dibuang selalu menemukan jalan untuk kembali. Garendi dan Supriyadi adalah dua wajah dari satu garis panjang perlawanan: raja alternatif yang dikubur sebagai pemberontak dan pemuda revolusioner yang menjadi pahlawan.

Keduanya menyiratkan pesan bahwa sejarah bukan hanya catatan tentang takhta, melainkan juga tentang ingatan, dendam, dan keberanian. Garendi mungkin kalah di Kartasura, tetapi ia menang dalam ingatan yang diwariskan hingga ke tubuh Supriyadi. Dalam diri sang shodanco, gema keturunan Amangkurat III kembali berdentum sebagai ledakan sejarah baru: nasionalisme modern yang lahir dari luka lama.